Я — не мусульманин. Крещён в детстве, вырос в православной культуре, и моя духовная карта принадлежит восточно-христианскому миру. Но уже много лет, наблюдая за судьбой Востока, я снова и снова возвращаюсь мысленно к шиизму. Не как к вере, а как к духовно-политическому явлению, в котором чувствуется нечто необычное — глубина, боль, сопротивление.

Когда говорят «ислам», часто имеют в виду суннизм — в его классической форме, богатой правовыми и богословскими школами. Однако в современном дискурсе всё чаще на первый план выходит его радикально упрощённая версия — салафитско-ваххабитская, которая к самому суннизму относится так же, как буквализм к подлинной традиции, то есть – никак. Это традиционализм жёсткий, иерархичный, с чёткой вертикалью власти, с отказом от исторического развития в пользу «золотого века».

Такой ислам стремится застыть во времени. Он хочет «очистить» веру от человеческого, от раздумий, от истории. В этом духе — вся идеология салафизма: к прошлому как к абсолюту, без права на переосмысление. Это и есть правый традиционализм: запрет на сомнение, культ силы, слияние власти и веры, где прошлое становится дубинкой.

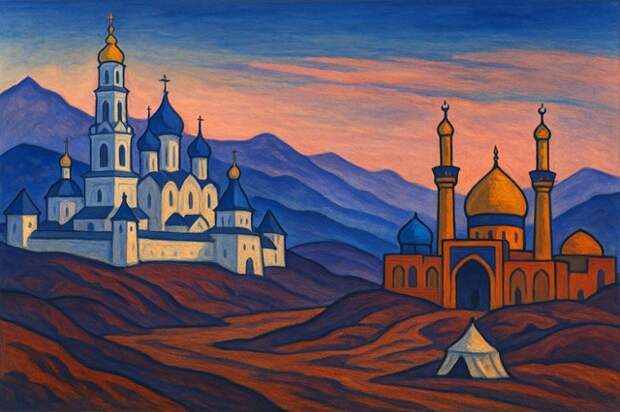

А шиизм — иной. В нём традиция дышит болью истории. С самого начала — трагедия Кербелы, смерть Хусейна, жертва – не ради власти, а ради истины. Шиизм — это рана, которая не затянулась, и именно поэтому он помнит. Помнит угнетённых, помнит мучеников, помнит, что справедливость важнее порядка. Он не отвергает историю, он её проживает — с драмой, с вопросами, с надеждой.

Именно поэтому шиизм ближе к православию, чем кажется на первый взгляд. Не в обрядах, не в канонах — а в духе. В православии мы тоже помним: путь к истине — это не триумф, а крест. Не победа, а верность. Не удобство, а совесть. И как ни странно, у шиитов эта память тоже жива.

Вот почему шиизм стал сегодня тем, чем в ХХ веке была латиноамериканская теология освобождения и чем на рубеже XIX-XX веков православие было в трудах Булгакова и Неплюева: религией сопротивления и духовной глубины. Где верят не только в Аллаха, но и в то, что угнетённый имеет право на голос. Где религия — не опиум, а знамя борьбы. В посланиях имама Хомейни и Систани, в проповедях Хасана Насраллы, в философии Али Шариати звучит этот нерв: вера как борьба за справедливость, за право народов жить без внешнего диктата.

Можно спорить с Ираном, критиковать политическую систему, обсуждать ограничения — но давайте зададим честный вопрос: почему же в «тоталитарной теократии» женщины идут в университеты, руководят лабораториями, получают степень аятоллы, а в «прогрессивных монархиях Залива» — до сих пор нельзя даже без разрешения выйти из дома?

Почему так получилось, что шииты на Ближнем Востоке — в Ираке, в Ливане, в Йемене — стали голосом антиимпериализма, а те, кто называет себя «хранителями ислама», заключают союзы с самыми реакционными и прозападными режимами?

Почему идея вилаят-и-факих (власть справедливого богослова) вызывает у либералов столько страха, а вот идея абсолютной монархии почему-то нет?

Почему шиитская теология (см., напр., труды Мортезы Мотаххари, Али Шариати, и, разумеется, имама Хомейни) включает в себя политическое размышление, философию, связь с народом, тогда как в ваххабитской литературе — лишь фетвы, запреты, цитаты и страх?

Почему шиизм, несмотря на санкции, войны и демонизацию, оказался в авангарде борьбы против сионизма, в то время как другие молчат — или хуже, сотрудничают?

Шиизм — это Традиция с болью. С историей. С совестью.

Он не хочет «застыть». Он хочет быть услышан. Это и есть — левая традиция. Та, что не боится быть несовершенной, не боится сомнений, не боится жертвы. Та, что не превращает веру в кнут, а превращает её в щит.

Я не шиит, и не могу говорить от их имени. Но как человек, ищущий смысл — я вслушиваюсь. И слышу в их голосе не фанатизм, а правду. Глухую, древнюю, трагическую — но правду. И может быть, именно из-за этой правды сегодня шиизм вызывает столько страха. Потому что он не продаётся.

Канал «Красная Скифия»

https://rus-lad.ru/news/levaya-traditsiya-i-islam-razmyshlen...

Свежие комментарии